Chapitre 4 Ascite

I.

I. Généralités

II. Stratégie d'exploration en imagerie

III. Sémiologie

Situations de départ

![]()

3 Distension abdominale.

![]()

178 Demande/prescription raisonnée et choix d'un examen diagnostique.

![]()

224 Découverte d'une anomalie abdominale à l'examen d'imagerie médicale.

Item, hiérarchisation des connaissances

ITEM 280 – Ascite

________________________________________________________________________________

Rang |

Rubrique |

Intitulé |

Descriptif |

|

Définition |

Connaître la définition de l'ascite* |

|

|

Étiologie |

Connaître les deux causes les plus fréquentes en France* |

Cirrhose et carcinose péritonéale |

|

Examen complementaire |

Caractéristiques de liquide d'ascite* |

Protides dans le liquide (différence exsudat/transsudat) et numération des polynucléaires |

|

Étiologie |

Connaître les étapes de la démarche diagnostique clinique et paraclinique* |

Signes cliniques de cirrhose, signes d'insuffisance cardiaque, antécédent de cancer, caractéristiques du liquide d'ascite (exsudat : cancer, cœur ; transsudat : cirrhose) |

|

Examens complémentaires |

Connaître les examens d'imagerie de première intention devant une ascite |

Échographie abdominale en première intention. Si la cause n'est pas connue et si l'échographie ne la met pas en évidence, compléter par un scanner ou une IRM avec injection de produit de contraste |

I Généralités

![]()

L'ascite

est un épanchement liquidien intrapéritonéal . Lorsqu'elle est abondante, son diagnostic est facile à l'examen clinique (signe du flot , signe du glaçon , etc.). Lorsqu'elle est peu abondante, elle est alors diagnostiquée grâce aux moyens d'imagerie.II Stratégie d'exploration en imagerie

Pour confirmer une suspicion clinique d'ascite ou pour rechercher une ascite, l'échographie abdominale est l'examen de première intention. Si la cause de l'ascite est connue (hypo-albuminémie, syndrome néphrotique

, etc.), l'échographie est suffisante. Si la cause n'est pas connue et si l'échographie ne la met pas en évidence, il y a lieu de poursuivre les investigations par un scanner ou une IRM avec injection de produit de contraste pour la rechercher (hypertension portale , cancer digestif ou gynécologique, etc.).III Sémiologie

En échographie, il s'agit d'un épanchement

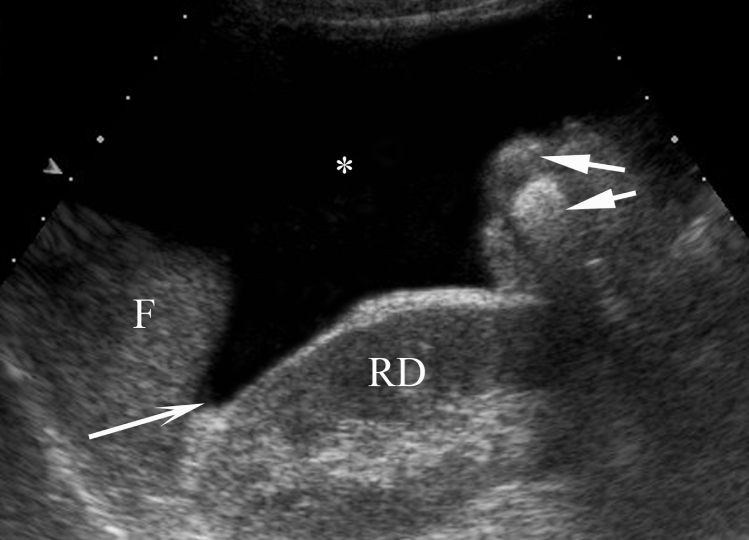

liquidien anéchogèneFig. 4.1

Coupe échographique sagittale paramédiane droite d'une ascite abondante (∗).

Le patient est en décubitus dorsal et l'ascite occupe la partie la plus déclive du péritoine [le récessus hépato-rénal de Morison (flèche longue) situé entre la face inférieure du foie (F) et la face antérieure du rein droit (RD)]. On observe également des anses digestives contenant du gaz

(flèches courtes).Fig. 4.1Source : CERF, CNEBMN, 2022.

________________________________________________________________________________

Au scanner, l'ascite apparaît comme un épanchement de densité liquidienne (entre 0 et environ 30 UH) ne se rehaussant pas après injection de produit de contraste (figures 4.2 et 4.3). En IRM, l'ascite présente un hypersignal en pondération T2, un hyposignal en pondération T1 qui ne se rehausse pas après injection (cf. figure 16.3).

________________________________________________________________________________

Fig. 4.2

Coupe tomodensitométrique axiale de l'étage pelvien montrant une ascite abondante (flèche) au sein de laquelle s'observent les anses digestives.

Fig. 4.2 Source : CERF, CNEBMN, 2022.

Fig. 4.3

Reconstruction sagittale de l'examen tomodensitométrique de la figure 4.2 sur l'ensemble de l'abdomen et du pelvis.

L'ascite est visible autour du foie (tête de flèche creuse), dans le récessus recto-utérin (de Douglas) (flèche) montrant une ascite abondante (flèche) et dans la région hypogastrique (tête de flèche).

Fig. 4.3 Source : CERF, CNEBMN, 2022.

L'ascite prédomine typiquement dans les parties les plus déclives de la cavité péritonéale (récessus hépato-rénal et recto-utérin ou rectovésical). Lorsqu'elle est abondante, on la retrouve également autour du foie et de la rate ainsi qu'un peu partout dans la cavité péritonéale.

Points clés

•

Le diagnostic d'ascite repose sur l'échographie.

•

Le scanner et l'IRM peuvent être utiles pour en identifier les causes.

________________________________________________________________________________

Fig. 4.1

Fig. 4.2

Fig. 4.3